本文1788字 阅读3分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

中药作为中华传统医学的重要组成部分,几千年来在调理身体和治疗疾病方面发挥了巨大作用。很多人认为中药“绿色”“天然”,吃了不会有副作用,甚至有人把中药当成“保健品”长期服用,完全没有顾虑。

但事实真的是这样吗?

不少老中医都反复强调:中药虽好,但也要讲究“对症、对时、对量”。长期不加节制地服用中药,可能反而对身体造成隐患。今天我们就来聊聊,长期服用中药可能带来的7大副作用,看看你有没有中招。

一、中药真的“无毒无害”吗?

很多人对中药有一个误解:“中药是草药,天然的,吃多了也没事。”但中医经典《神农本草经》中早就指出:“是药三分毒”。这句话对中药同样适用。

中药中确实有许多成分来自天然植物,但天然不等于无害。比如附子、乌头、半夏、马钱子等传统中药材,都具有一定毒性,使用不当可能导致中毒。

国家药监局发布的《中药不良反应监测年报》显示,2023年全国报告的中药不良反应/事件达18.4万例,约占所有药品不良反应报告总数的17%。

二、长期服用中药可能带来的7大副作用

1. 肝肾功能损伤

肝脏是代谢药物的主要器官,肾脏则负责排泄。长期服用中药,尤其是含有马兜铃酸、雷公藤、何首乌等成分的中药,可能导致药物性肝损伤或肾病。

曾有研究发现,50%以上的药物性肝损伤病例与中药有关。而马兜铃酸相关肾病,甚至被世界卫生组织列入国际关注名单。

2. 电解质紊乱

很多中药具有“泻下”“利水”的功效,比如大黄、芒硝、泽泻等。如果长期使用,容易导致体内钾、钠、镁等电解质紊乱,出现心慌、乏力、肌肉无力等症状,严重时甚至影响心律。

特别是老年人,肾功能本就减退,更容易出现身体代谢失衡。

3. 胃肠功能紊乱

中药讲究“寒热温凉”,但不少人并不了解自己的体质就盲目进补。比如寒性体质的人长期服用寒凉类中药(如黄连、石膏),容易引起胃寒、腹泻,而阳虚者服用温热类中药(如桂枝、附子)则可能上火、便秘。

长期用药不对证,会导致胃肠功能紊乱,甚至损伤脾胃,影响营养吸收。

4. 荷尔蒙干扰

有些中药中含有植物雌激素成分,如当归、黄芪、甘草等。长期大量摄入这些“补药”,可能干扰内分泌系统,影响女性月经周期,甚至诱发乳腺疾病。

对男性而言,过量摄入也可能影响雄激素水平,造成激素失衡。

5. 药物依赖或“越吃越虚”

有些中药属于“补益类”,如人参、鹿茸、虫草等,虽然具有一定的滋补作用,但“虚不受补”的道理很多人不清楚。

身体本不缺,反而强行进补,容易造成“实热内生”,出现口干、烦躁、失眠等症状。长期如此,反而补得人越发疲惫、虚弱,形成“补药依赖”。

6. 药物相互作用

中药讲究配伍得当,但很多人自行在家煎煮中药、随意搭配,甚至同时服用中药和西药。

例如甘草与某些利尿剂、强心药合用,可能导致血压异常;黄连与四环素类药物合用,可能降低抗菌效果。这些“看不见”的相互作用,才最危险。

7. 长期服用影响诊断

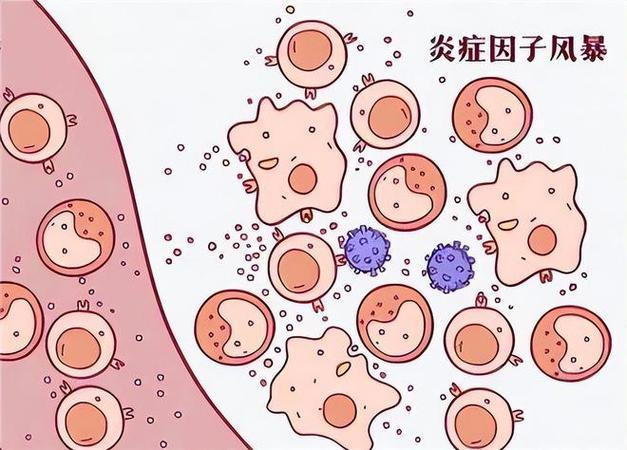

中药的成分复杂,长期服用可能掩盖某些病症的真实表现,导致误诊或延误治疗。例如一些清热解毒中药可能短暂降低体温、缓解炎症症状,但并未真正控制感染。

临床上就有患者因长期服用中药“压住症状”,结果错过了癌症、肝炎等疾病的最佳治疗时机。

三、为什么“长期服药”会成为问题?

中医本就讲究“辨证论治”“因时因人施治”,中药更强调周期性调理。长期服药而不复诊、不调整方药,是非常不科学的。

现实中,很多人因“怕西药伤身”就转而依赖中药,甚至把中药当成饮茶一样每天喝,完全忽略了中药的药性和毒副作用。中药不是保健品,更不能当作日常饮品随意服用。

四、如何科学服用中药?老中医的3点忠告

第一,切勿自己抓药或网络买药。中药方剂必须由专业中医根据体质、病情开具,不能自己“百度配方”。

第二,服药期间定期复查。中药也需要动态调整,特别是服药超过两周以上,一定要回诊复查,避免隐性副作用积累。

第三,选择正规渠道购药。必须通过正规医院或药店购买,谨防“民间中药”“野生草药”中可能含有重金属或非法成分。

参考文献:

[1] 国家药品监督管理局.《2023年药品不良反应监测年度报告》

[2] 国家中医药管理局.《中药临床使用安全管理规范》

[3] 《中药长期使用的毒副作用研究进展》,中国药理学通报,2022年第38卷

感谢每一位关注我们的你!有你在,我们会更好!

配资炒股论坛平台查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。